事业单位作为国家为社会公益目的设立的社会服务组织,其女职工产假政策既遵循国家法律法规的统一要求,也会结合地方实际和单位性质进行细化,旨在保障女性职工的生育权益和身心健康,产假的具体时长主要依据国家基础规定、地方性延长政策以及特殊情形叠加计算,同时涉及产假期间的待遇保障和权益维护,以下从多个维度进行详细说明。

国家规定的产假基础天数

根据2012年国务院颁布的《女职工劳动保护特别规定》第七条,女职工生育享受98天产假,这属于全国统一的基础产假时长,适用于所有企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位等用人单位的女职工,产假包含产前假和产后假:产前可休假15天,通常指预产期前的休假时间;若产前休假未休完,可在产后合并使用。

国家规定对特殊情形有额外延长:

- 难产:女职工生育时存在难产情形(如剖宫产、产钳助产等),需提供医疗机构医疗证明,可在98天基础上增加15天产假,总产假达113天。

- 多胞胎生育:每多生育1个婴儿,增加15天产假,双胞胎生育可在98天基础上增加15天,总产假113天;三胞胎则增加30天,总产假128天,以此类推。

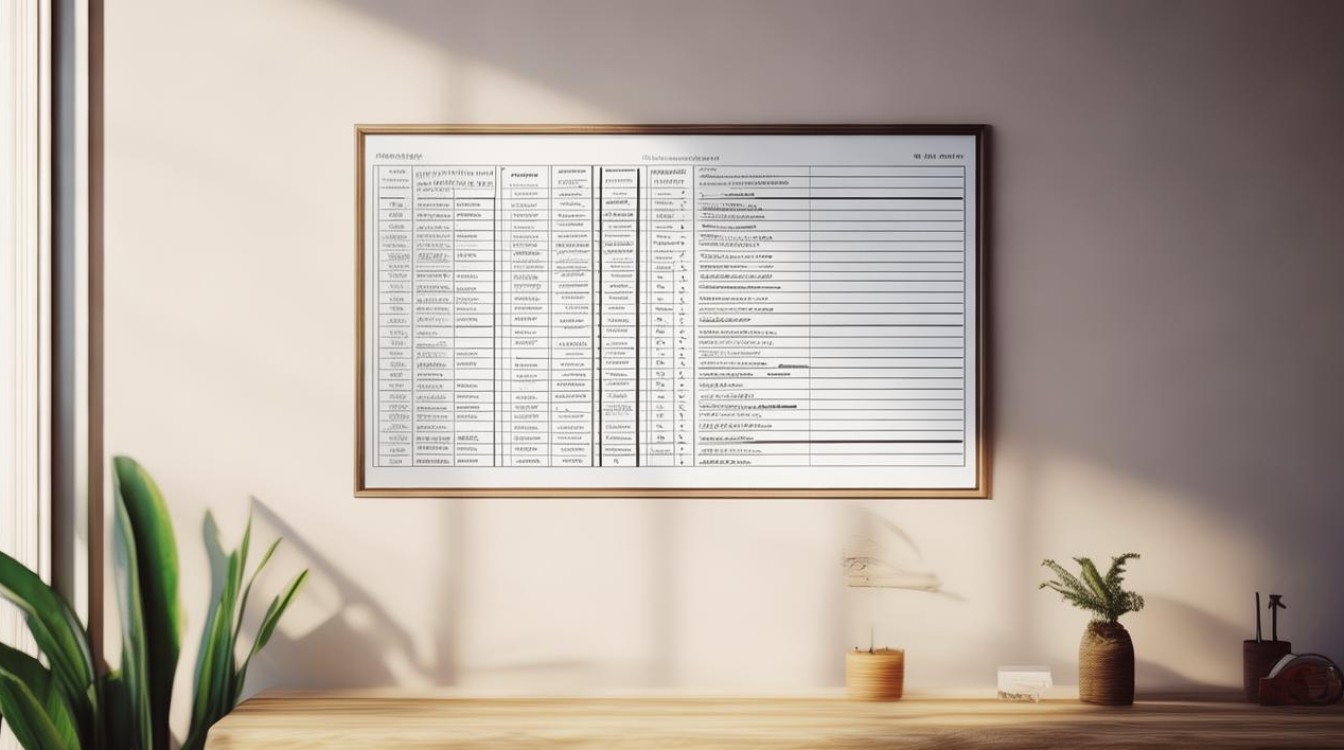

地方性延长政策(以部分省份为例)

在国家98天基础产假上,各省(自治区、直辖市)结合本地实际情况,通过地方性法规或政府规章延长了产假时长,事业单位女职工通常可享受地方规定的延长产假,以下为部分省份的地方延长政策及总产假天数(基础98天+地方延长):

| 省份 | 地方延长天数 | 总产假天数 | 政策依据(示例) |

|---|---|---|---|

| 广东省 | 80天 | 178天 | 《广东省人口与计划生育条例》 |

| 江苏省 | 60天 | 158天 | 《江苏省女职工劳动保护特别规定》 |

| 浙江省 | 60天 | 158天 | 《浙江省女职工劳动保护办法》 |

| 上海市 | 60天 | 158天 | 《上海市人口与计划生育条例》 |

| 山东省 | 60天 | 158天 | 《山东省人口与计划生育条例》 |

| 四川省 | 60天 | 158天 | 《四川省人口与计划生育条例》 |

| 湖北省 | 60天 | 158天 | 《湖北省人口与计划生育条例》 |

| 北京市 | 30天 | 128天 | 《北京市人口与计划生育条例》 |

| 河南省 | 60天 | 158天 | 《河南省人口与计划生育条例》 |

说明:地方延长产假的天数可能因人口政策调整(如三孩政策实施后部分省份优化延长天数)而变化,事业单位女职工需关注所在省份的最新政策,广东省在2021年三孩政策实施后,将延长产假从30天调整为80天,总产假达178天,为全国较长水平。

产假期间的特殊情形规定

除上述基础和延长产假外,部分特殊情形下的休假政策也需明确:

- 流产假:根据《女职工劳动保护特别规定》,女职工怀孕未满4个月流产的,享受15天产假;怀孕满4个月流产的,享受42天产假,流产假需提供医疗机构出具的医学证明,假期期间工资福利待遇不受影响。

- 哺乳假:女职工生育后(含流产、死产)有未满1周岁婴儿的,每天享有1小时哺乳时间(多胞胎生育每多1个婴儿每天增加1小时),可合并使用(如每天2次、每次30分钟,或每天1次、每次1小时),哺乳时间视为工作时间,工资正常发放。

- 晚育假:部分省份曾针对晚育(通常指已婚女性年满24周岁或25周岁以上生育)设置额外延长产假,但自2021年《人口与计划生育法》修订取消“晚晚育”概念后,各地已逐步取消晚育假,相关天数并入地方延长产假或不再单独计算。

产假期间的待遇保障

事业单位女职工在产假期间可享受以下待遇,确保其基本生活保障:

- 工资福利:产假期间(含流产假、难产假、多胞胎增加假),女职工的工资、奖金、津贴、补贴等福利待遇按出勤对待,单位不得因生育降低其工资标准。

- 生育津贴:女职工产假期间可享受生育津贴,由生育保险基金支付(未参加生育保险的由单位支付),生育津贴计算公式为:当月本单位人均缴费工资÷30天×产假天数,若生育津贴低于女职工本人产假前工资标准的,差额由单位补足;若高于本人工资,则按生育津贴标准发放(具体以当地生育保险政策为准)。

- 社会保险:产假期间,单位应继续为女职工缴纳社会保险费(养老、医疗、失业、工伤、生育保险),个人缴费部分从生育津贴中代扣代缴。

产假期间的权益保障

事业单位作为体制内单位,严格遵守国家法律法规,保障女职工产假期间的合法权益:

- 岗位保留:女职工休产假期间,单位不得解除或终止劳动合同(聘用合同),产假结束后应恢复其原岗位或协商安排其他合理岗位。

- 晋升与考核:产假时间计入工龄,女职工在产假前参加的职称评审、岗位竞聘、年度考核等不受影响,考核结果应视为合格。

- 禁忌劳动保护:对怀孕7个月以上的女职工,单位应减轻劳动量或安排其他适应的劳动;对哺乳未满1周岁婴儿的女职工,不得安排延长工作时间或夜班劳动。

事业单位女职工的产假时长以国家98天为基础,叠加地方延长政策(通常为30-80天)和特殊情形增加假(难产15天/多胞胎每孩15天),总产假天数普遍在128-178天之间,具体需结合所在省份政策确定,产假期间工资、生育津贴、社保等待遇受法律保障,单位不得侵害女职工合法权益,女职工在休假前应向单位提交医疗机构证明和生育申请,单位需依法批准并落实相关待遇,确保女职工安心度过生育期。

相关问答FAQs

Q1:事业单位产假可以提前多久开始休?

A:根据《女职工劳动保护特别规定》,产前可休假15天,即女职工可在预产期前15天开始休产假,若预产期提前或因身体原因需要提前休假,需提供医疗机构证明,经单位批准后可适当提前,但一般不超过预产期前15天(特殊情况如早产需按病假或流产假处理)。

Q2:产假期间是否可以提前结束上班?剩余产假如何处理?

A:原则上,产假应一次性休完,但若女职工因个人原因或工作需要需提前返岗,需与单位协商一致,剩余产假可按“未休天数折算工资”处理(即按日工资标准支付未休产假工资),或经单位批准后保留未休产假(如用于后续育儿假或病假),但需以单位书面同意为准,避免因擅自返岗导致权益受损。