事业单位经营期限是指事业单位依法开展业务活动、享有权利和承担义务的存续时间限定,其核心在于明确事业单位作为非营利法人或特殊组织形式的“合法存续区间”,尤其对涉及经营活动的事业单位具有重要规范意义,根据《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则,事业单位的经营期限并非普遍强制要求,而是需结合其类型、职能及业务属性综合判定。

从法律属性来看,事业单位主要分为公益一类、公益二类和公益三类,公益一类事业单位(如义务教育学校、公共卫生机构)承担基本公益服务,经费由财政全额保障,不从事经营活动,因此无需设定经营期限,其存续依据为机构编制管理部门的设立批文,本质是“永久存续”的公益组织,公益二类事业单位(如部分高等教育院校、科研院所)在保障公益职能前提下可部分允许市场服务,其经营期限通常与开展的非基本公益服务项目挂钩,例如某高校继续教育项目的合作期限,或科研院所技术许可的合作周期,期限设定需经主管部门审批,并在事业单位法人证书中载明,公益三类事业单位(如部分文化场馆、体育设施)实行企业化管理,经费自筹,其经营期限参照企业法人管理,一般由章程约定并在登记时明确,常见为固定年限(如10年、20年)或长期有效,但需定期办理延续登记。

经营期限的设定与变更需遵循法定程序,设立时,涉及经营活动的事业单位需在申请登记时提交经营期限说明,明确期限起止时间、设定依据(如主管部门批文、合作协议等);登记管理机关审核通过后,在事业单位法人证书“经营期限”栏目标注,变更时,若需延长、缩短或终止经营期限,应由举办单位同意后,向登记机关提交变更申请书、原证书、新期限依据材料等,经核准后换发新证书,未按规定办理变更或延续的,可能面临行政处罚,如责令改正、通报批评,情节严重的被吊销法人证书。

经营期限的法律意义在于规范事业单位的合规运营,期限设定可防止事业单位超范围、超周期开展非公益经营,避免资源浪费或偏离公益宗旨;对公益三类及部分公益二类事业单位,明确的期限有助于明确权责,保障合作方权益,例如在技术服务合同中,经营期限可作为合同履行的法律依据,若经营期限届满未申请延续,事业单位不得再从事相关经营活动,需及时办理注销登记或终止相关业务。

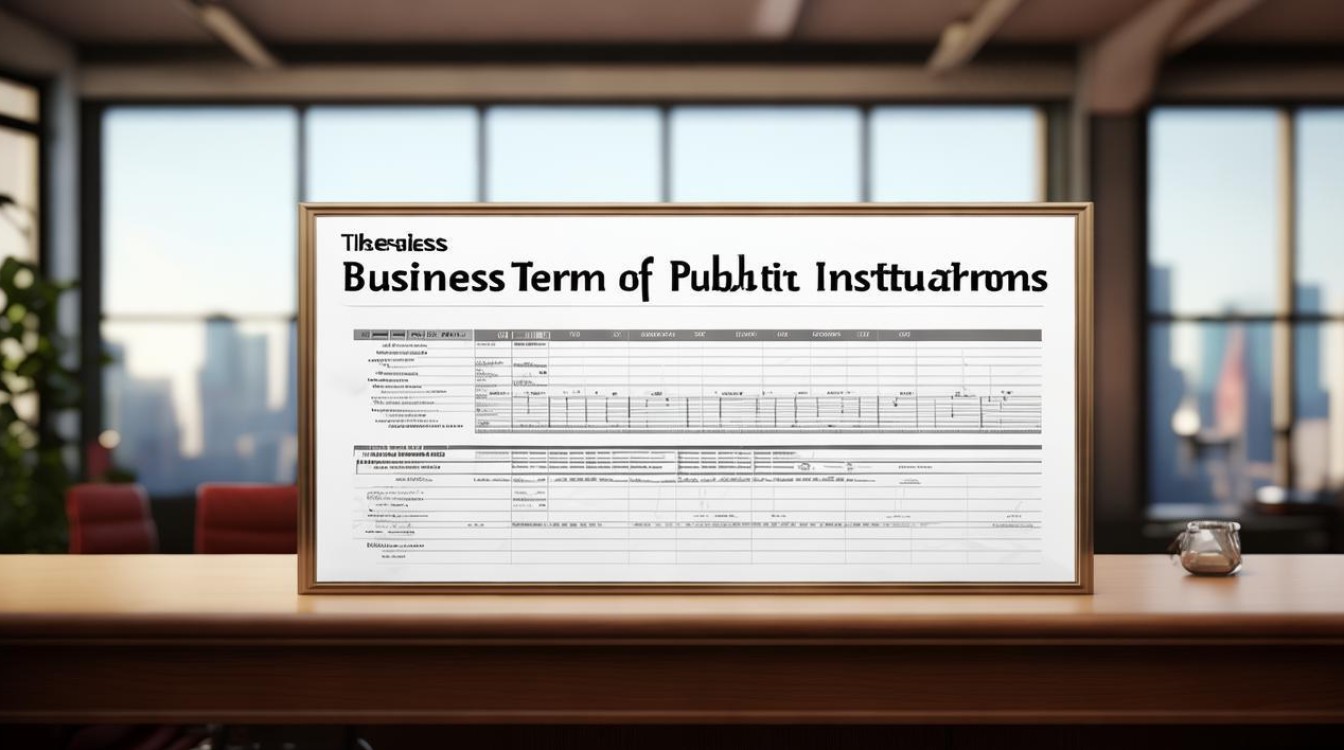

以下为不同类型事业单位经营期限适用情况对比:

| 事业单位类型 | 经营期限适用性 | 设定依据 | 常见示例 |

|---|---|---|---|

| 公益一类(全额拨款) | 不适用 | 机构编制批文(永久存续) | 公立小学、疾控中心 |

| 公益二类(差额拨款) | 部分适用(非基本公益服务) | 主管部门批文、合作协议 | 高校继续教育项目、科研院所技术合作 |

| 公益三类(企业化管理) | 适用 | 章程约定、登记机关核定 | 自收自支的文化馆、体育场馆运营公司 |

相关问答FAQs

问题1:事业单位经营期限与企业的营业期限有何本质区别?

解答:二者在主体性质、设立目的和法律规制上存在根本差异,事业单位经营期限主要适用于涉及经营活动的事业单位(尤其是公益三类),其核心目的是规范公益服务延伸或市场化辅助业务的合规性,本质是“公益属性下的业务活动期限”;而企业营业期限是企业法人的存续期限,以营利为目的,受《公司法》等商事法律调整,可自主约定存续时间,到期后可延续或解散,事业单位经营期限不必然导致法人主体终止(公益一类无期限),企业营业期限届满未延续则需进入清算程序。

问题2:事业单位经营期限届满未办理延续登记会有什么法律后果?

解答:根据《事业单位登记管理暂行条例实施细则》,事业单位经营期限届满未申请延续登记的,登记管理机关应责令其在30日内办理;逾期不办理的,视为自动终止相关经营活动,由登记管理机关予以公告,若继续从事超期限经营活动,可能面临1万元以下罚款;情节严重的,登记管理机关可撤销其事业单位法人登记,涉及违法犯罪的,依法追究法律责任,超期限经营可能导致合作合同无效,引发民事纠纷,损害事业单位公信力。